GW前より、国語の徹底に舵をきりましたというお話をしました。

- 中学受験にかかわらず【国語】ができないのはピンチ。国語を疎かにしていると受験だけでなく苦労すると思うのです。

- 小6で国語!底辺偏差値からの脱出だけでなく、大人になっても必要な国語力を養うことにしました

うちの子は、国語が壊滅的に苦手。

国語以外は比較的ノリノリですが、国語になると急に顔色が曇ります。

それでも、受験学年になったこともあり、

今までサボりがちだった塾の宿題の国語も、

2月の中学受験小6新学期になってから結構きっちり取り組んでいます。

あまりに他の科目との偏差値差があるため、

何なら、個別に長男だけ課題を与えてもらったりしていました。

うん。

それでも成績が上がりません。

兆しすらない。先の模試では今までの最低偏差値をたたき出しました。

んで、私は考えたのです。

この子には、もっとフォローが必要なのでは?

と。

例えば、マット運動の『前転』をするとしましょう。

学校の先生は1クラスに35人の生徒がいるので、ひとりずつではなく皆の前でデモンストレーションをします。

マットに手をついて・・腰を浮かし、目線はお腹を見つめながらぐるりと1回転する。

この説明だけで、できる生徒も少なからずいると思います。

ですが、この一般的な説明だけでは出来ない生徒もいるのは事実。

彼ら、彼女らはひたすら自己流で行い『前転』という授業カリキュラムが終了することにジッと耐えることになるでしょう。

では、そのような生徒にはどうしたら良かったか?

まず、手の広げ方がちゃんとパーになっているか?

パーにした手をマットに触れ、

どのタイミングで重心を手に移動させるか、

手は肩幅より狭めていないか、

マットと頭が付く位置はどの辺りか・・

そこまでする?

という所まで身体の動かし方を説明し、初めて合点するのです。

1回で分かる人にとっては、信じられないことかもしれませんが、

分からない人には、その人のつまずいている所までかみ砕いて、

どうしたら『前転』ができるようになるか理解してもらうことがベターです。

国語に関しても同じ、手厚いフォローが必要

ということで、

ずいぶんとかみ砕くことにしました。

具体的にしたことは、4つ。

- 活字への抵抗をなくす

- 書くことに慣れる

- 1日、1つは文章問題を説く

- 基礎的な約束の習得

特に大切なことは4番の『基礎的な約束の習得』。

んで、まず1番と2番。

いや、コツコツというより、本人からしたら「何でこんなことを?」と思うような、地味〜な確認作業の繰り返しだったかもしれません。

でも、この“地味なこと”こそが、実は一番大事。

具体的にしたこと①:活字への抵抗をなくす

まず最初に取り組んだのは、「活字嫌いを克服すること」でした。

うちの子も例に漏れず、ゲームや動画の方が圧倒的に好き。

でも、活字に触れる量が圧倒的に少ないままだと、読解力は伸びません。

これは事実。

だから、あえて“読書”とは言わず、「マンガからでもいい」「その辺に書いてある短い文章でもいい」とハードルを下げて、文字に触れる機会を増やす工夫をしました。

具体的に説明すると、半年前から子ども新聞(週1回のもの)を取るようにし、2日に1回トイレに様々な記事を貼り付けています。

母親は大変は大変ですが、これで読む機会が増えるのなら安いもんです。ちなみに、子ども新聞は月に600円とかです。

食事の時に「トイレに万博の記事があったけど、どう思う?行きたい?」と会話を挟む。

「えっ?そんな記事あった?」と読む姿勢がぐっと変わってきます。

次男がスポーツ好きなので、わざとスポーツの記事を貼り、「トイレにあったサッカーの記事に書いてあったけどさ~」と長男と会話になるように仕向けています。

大切なのは、「読むこと」に対して嫌な記憶を残さないこと。

最初のうちは“義務”ではなく“日常の一部”として組み込むことで、

少しずつ抵抗感をなくしていきました。

なんと、このおかげか?

中学受験予定のない小4次男の国語のカラーテストが平均点からぐぐぐと上がりました。

習慣って凄い!

具体的にしたこと②:書くことに慣れる

書く力は、読解力と表裏一体です。

「書く」という行為は、自分の考えを言葉で整理する訓練になります。

そして、自分の思いを“日本語”というツールで表現する練習にもなります。

我が家は、『学校の授業での板書をひたすら書く』ことからスタートしました。

どんだけ低いハードル?って思うでしょう。

でも、出来ている人には信じられないかもしれませんが、国語嫌いの子供って本当に書かないのです!

板書もしてこないので、ノートはツルピカです。

平行して、集中して『書く』トレーニングも。

文章の記述問題の解答を極める前に、とにかく日常~中学受験の漢字を書くこと。書く!ひたすら書く!

低レベルといえばそうですが、これがジワジワくるのです。

我が家には、漢字は大手塾で渡されている『ガッツリ系』のビッシリ漢字が詰め込まれたテキストがあります。

毎週、国語の授業の最初にはそのテキストより漢字テストが出されるため、市販の漢字にまで手を出せません。

そんなテキストが出されているのに、大手塾では『このように漢字ドリルに取り組め』という明確な指示はございません。

というか、国語の先生にアドバイスを伺っても「とにかく書くように!」と言われてしましまして、小5で中学受験を始めて1年は必死に書かせていたのですが、漢字にかける時間が長すぎる!!

しかも時間をかけた割りに漢字テストの成績はイマイチ。

うーーん。

これは、

やり方を変えた方が良い。

塾の先生には申し訳ないけれども、うちには合っていない。

なんだか書くことがノルマになっていて、

頭に入っていないんじゃないかな~~

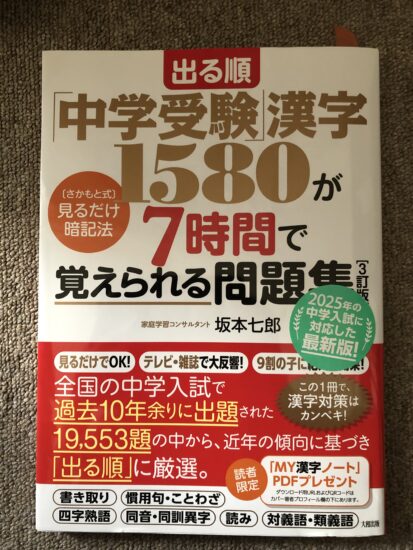

ということで、こちらのテキストを購入することにしました。

出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集[3訂版]: [さかもと式]見るだけ暗記法

このテキストを薦められているやり方通りに数日、数ページ行いました。

そして、それと全く同じやり方を大手塾の宿題にも適応させました。

聞いてくれますか?

日々の漢字勉強が、

爆速で終わるようになりました。

この間の塾の漢字テストは、初めて100点を取ってきました。

じっくり漢字を覚えるフェーズ(中学受験の小4~小5)では、書き方が大切なのでそこまで必要ではないかもしれませんが、一通りを覚えてた小6では効果テキメンだと思われます。

このテキストの全部の漢字に手を出すことは厳しいですが、やり方を教えてもらうのはとーっても有効だと思います。

具体的にしたこと③:1日1ページ、文章問題を解く

「毎日コツコツ」は、国語に限らず全教科に共通する成功の鍵。

でも、国語は特に“継続”がものを言います。

そこで、1日ページだけ、文章問題を解く時間を設けました。

我が家は朝に10分だけ。

区切りが10分と決めているため、ダラダラしません。

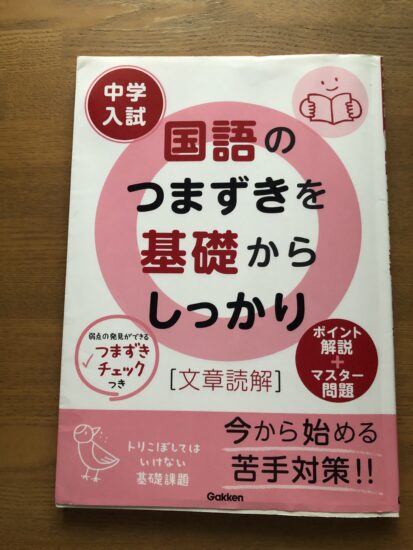

ますは、こちら。

を1日1つ。

短い文章ですが、文章内で重要となる箇所が違う色で示されてされており、国語が苦手な子にはちょうど良いです。

思いのほかボリューミーで、毎日1つのペースでも1か月~2か月かかります。

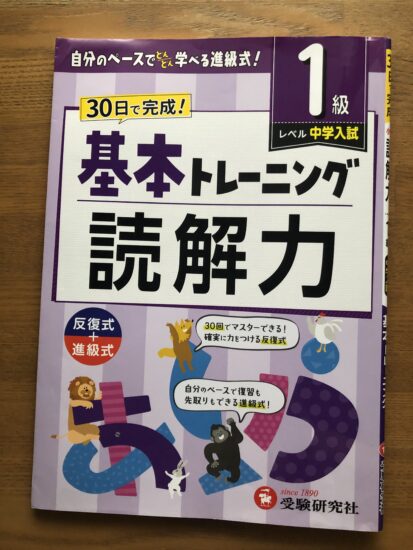

次にしたのがこれ。

小学 基本トレーニング読解力1級:30日で完成 反復式+進級式 (受験研究社)

10分で解くことに当初は凄く抵抗があったみたいですが、だんだんコツを掴んできたのか慣れてきたのか・・割りと簡単に出来るようになりました。

というか、大手塾ではもっと字が沢山ある文章を読んでいるハズ。うーん。授業、全然ついていけてないんだろうな~。

やっぱり授業のレベルが合っていんだろうな~と母は気が付きました。

このテキストも平日の朝に毎日欠かさず行うと1か月~1か月半で終了します。

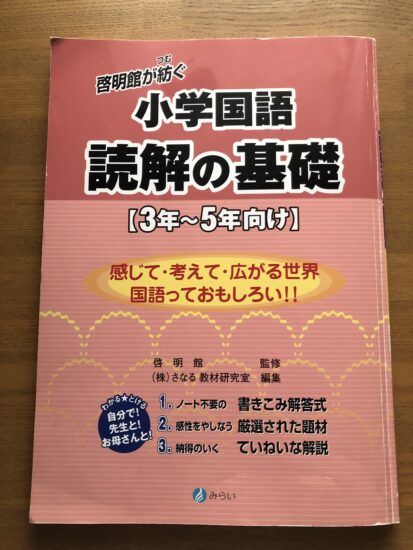

その後、取り組んでいる現在進行形のテキストがこちら。

解説も分かりやすく、レビューが高いことも納得です。

3~5年生向けなので、難解な言葉は「ひらがな」で書かれています。

そのため、6年生が取り組むと語彙はほぼ分かります。

語彙が難しくて問題が解けない!ということはなく、

- 問題の解き方が分からない

- 読み込みが下手だから答えにたどりつけない

- 指示語の使い方が分かっていなかった

など、今まで『出来ないのは文章が難しいからだよね~』としてきた『言い訳』が通用せず自分の弱点が分かるのが良いです。

なんせ3~5年生向けなので。

出来ない=己の実力がない

といことが分かって刺さります(へこみます)。

ここまで仕上がってくると、次は、

が良いかもしれませんが、大手塾の5年生の時のテキストをもう一度解いていくことにします。

お金も払っていますし。

おっと!長くなり過ぎたので、

次回に具体的にしたこと④、

一番言いたかったことをお送りします。

我が家には効果テキメンでした!

読んで下さり、ありがとうございます!続き!のポチに感激します。